“秦淮灯会”作为南京重要的传统民俗文化活动,起源于明朝 。秦淮灯会最初在夫子庙一带流传,一直延续到现在 。“灯会”之名最早见于清乾隆年间 。到了民国时期,南京人便以灯会为中心,创建了一些与灯节相关的民间组织和一些小商品买卖市场 。民国四年(1915)南京市政府为纪念“南京市第一届灯会”举办,对灯节进行了扩建整修,形成今天的规模 。

一、“秦淮灯会”的由来

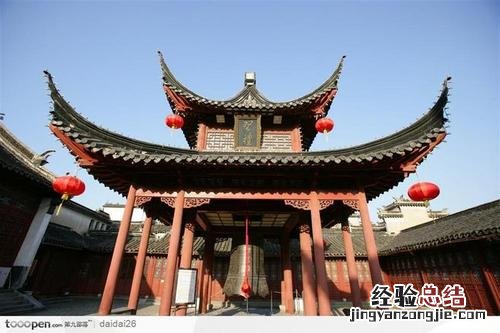

秦淮灯会始于明洪武三年(1371年),至今已有600多年的历史 。明初,为祭祀孔子而建孔庙,至明代为科举取士之地,明初至民国年间,南京夫子庙地区已形成了一定的规模,形成“灯谜会”、“灯市会”等系列灯会活动 。但“灯谜大会”在民间广为流传,灯市与灯会合二为一,形成秦淮灯会最早的“雏形” 。明洪武三年(1371年)正月初八日至十五日,夫子庙地区连续举办四次灯会活动(其中两次在春节期间举行),这在南京市民中引起较大反响及极大影响,为进一步扩大秦淮灯会活动区域,扩大影响,同时还吸引了国内外游客参加灯会活动和参观游览,扩大了秦淮风光带旅游知名度 。此后,灯展活动逐步发展壮大起来,并在每年春节期间都在夫子庙地区举办灯会活动为例(图1) 。

二、“灯会”期间的社会情况

“灯会”举办期间,除花灯外,尚有很多小商品和杂项商品在灯节期间出售,但不是很多 。一是卖灯表之物,如灯表、灯花等 。二是卖花之人,如卖花先生、剪纸花女等 。三是“卖灯之所”,如灯箱店、小摊、酒馆、茶社等 。四是卖灯行业之营业方式,如卖灯烛之家、灯花场所、花轿和灯筒等等 。由于是自发组织在一起举行“灯会”,所以所需经费一般由民间组织承担 。据1915年《南京地方公报》记载:“自民国四年始至民国八年止……期间经费来源,仍由市政府财政负担……”如此看来,在民国时期夫子庙一带办灯会十分不易(《中华民国第一次全国大系图》),社会上产生了很大影响(李卓吾《民国南京第一次全国大系图》) 。

三、活动中心夫子庙的发展历程

每年农历正月初八,夫子庙地区都会举办规模盛大的“灯会” 。旧时夫子庙一带是“灯会”活动中心,当时的灯会在此进行 。从清代起,夫子庙地区更是名闻遐迩,每逢农历正月初八,南京人就会云集夫子庙地区,进行“灯会”集会,这在中国封建社会是一个创举 。除了一年一度举办灯会,夫子庙地区还举办过舞龙舞狮表演、踩高跷等丰富多彩的民间文艺活动 。从清代乾隆年间开始,每年都有外地官员前来游玩,将南京本地风土人情与民俗风情向外传播;到民国时期,南京城内外开始兴起民间文化艺术活动,夫子庙地区逐渐成为中心地带,并开始由民间自发组织而成民间文艺团体、商人社团和文化团体活动频繁、规模庞大、影响深远 。随着时代变迁和社会发展,夫子庙地区原有的灯节文化习俗也逐渐淡化消失了 。因此今天南京各地在春节前举办“花灯”集中展示活动也就不足为奇了 。

四、夫子庙灯会和秦淮灯会的特点

【夫子庙由来】

夫子庙灯会和秦淮灯会均有一个共同特点:灯会中都要插插花灯,尤其是后者是用彩纸剪成各种造型的花灯,这些造型别致的花灯,被称为“秦淮灯” 。夫子庙灯会、秦淮灯会均为灯彩品种之最,花灯种类多达百余种,最多时达200多种,品种之多为世界罕见,堪称世界灯彩品种之最,其中包括大小花灯200余个;另外,夫子庙灯会、秦淮灯会还融合了“花灯戏”、“彩车走千门”、“舞龙舞狮”等多种表演形式和民俗活动,将我国元宵节灯会中罕见的精彩内容推向高潮,深受广大市民喜爱 。南京秦淮灯会在形式上以猜灯谜和送祝福为主要内容,同时还配以歌舞、杂技、武术等表演 。参加其中的艺人大都是具有一定文化水平和表演才能之人,所以他们参加活动经常受到社会各界的好评,得到社会各界人士及广大市民广泛支持和热情参与 。夫子庙灯会、秦淮灯会均在夫子庙正街两侧搭建高达15米、长150米的大型牌楼为“夫子庙”;在街心公园外一字高悬“秦淮灯海”匾额;于南郊明孝陵广场设立“金地彩车巡游”活动场所——华美世界展览中心(原中山陵博物馆)等 。据统计每年约有10万人参加庙会活动,观灯、逛展、参观成为了人们游玩秦淮两岸的主要方式之一 。