“鸱尾(吻)”是中国古建筑中一种的特殊构件,和西方建筑强调立面构图不同 , 中国建筑对屋顶轮廓有着异乎寻常的喜好,而“鸱尾”即安放于建筑屋顶两头的 , 最有装饰性的构件 。一般而言,古建筑中常用一些和水有关的瑞兽来起到厌胜避火的目的,正脊两端的螭吻也如此,但是螭吻是明清时期确定的叫法,因为其突出了嘴部,而在元代之前,更多的是突出尾部的螭尾 。比如:

【为什么复原的古建筑喜欢用金螭吻】

除了瑞兽厌胜之外 , 螭吻(尾)也有其实际作用 。由于“鸱尾”多烧造或拼接为整体,所以“鸱尾”给正脊、垂脊或戗脊的交接处提供了稳定的结合点,有效地防止了脊瓦的崩落及雨水下漏 。

营造学社的刘敦桢教授认为鸱尾之制创建于西汉,《陈书》卷三十一《萧摩诃传》中有“旧制三公黄閤,听事置鸱尾,后主特赐摩诃开黄閤,门施行马,听事、寝堂并置鸱尾”的记载 , 故认为“鸱尾创于西汉,旧时除宫殿外,惟三公黄閤听事得设之,其余臣庶,非殊恩特赐,不得僭用 。而我们目前能见到的最早的螭尾也确实是汉代的:

南越王宫博物馆西汉螭尾

北朝以来,云冈石窟、敦煌早期石窟中多有北魏时期的鸱尾形象,延续了东汉以来简洁的造型 , 颇似张开的双耳 。

南北朝时期,螭尾开始发生变化,逐步由鱼尾形变为羽毛状 。这是受到了佛教的影响,因为佛教中认为鸱是一种神鸟,所以便出现了这样的螭吻:

邺城博物馆螭尾,羽毛状雕刻,可能脱胎于正脊本身的瓪瓦叠脊之翘起 。

隋唐以降,鸱尾向着标准化的方向演化,发散的羽毛状变成了两边锯齿状的翼状装饰,而鸱尾如喙一般优美的尾摆得到了进一步塑造 。这一时期的中国的鸱尾形象随着建筑技术的扩展进入了朝鲜半岛与日本 , 成为东亚建筑中比较固定的建筑装饰之一 。(日本的金靴子不算)

唐代螭尾

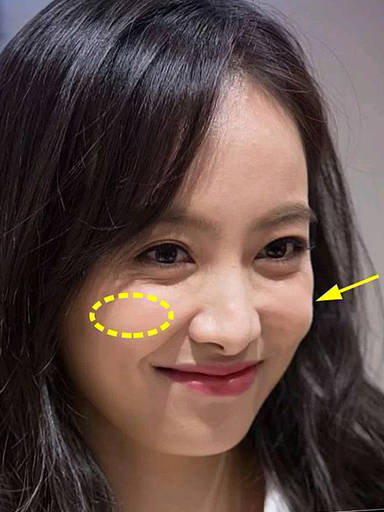

宋元辽金时期,螭尾开始突出头部口部 , 装饰也更加繁复,这对于古建筑无疑是一种很好的点缀,而且由于琉璃瓦件的普遍使用,提高了瓦面的防水性能 。(琉璃件永不风化)

大同华严寺大殿螭吻,注意其夸张的吻部

到了明清,由于龙生九子说的普及,螭吻也就演变化为龙吻,并且彻底标准化,一般而言形象差别不大 , 只是以大小区分等级 。

太和殿龙吻

明代智化寺螭吻

元明清螭吻变化

和龙沾了边,身份肯定低不了 。中国古代形成了以龙为图腾的文化传统,龙代表至高无上的权威和力量,在封建社会更是皇权的象征 。然而,没有缺点的文化符号实在不够生动,所以风趣的古代先民把出现在生产、生活细节中的带有龙形象的构件 , 都用“龙子”来表示 。龙有九子,个个长得奇形怪状,好像都没有龙的气魄 。老小是螭吻 , 据说平时喜欢吞云吐雾,并且有兴雨灭火的本事 , 所以被安放在屋顶正脊的两端,两只螭吻分别咬住两头,遥遥相对 。随着宋元以来山西琉璃烧造业的兴盛 , 琉璃螭吻越来越多地出现在祠庙殿堂之上,有的传到了今天 。在古代建筑中,螭吻不但是一种重要的装饰物,而且由于它是屋顶正脊和垂脊之间的重要部分,从而使屋顶更加封闭、牢固、防止雨水渗入 。北宋吴楚原在《青箱杂记》中说,“海为鱼 , 虬尾似鸱,用以喷浪则降雨” 。意思是在房脊上安两个相对的鸱吻(螭吻) , 能避火灾 。说白了,这就是防火措施啊,做得真好 。

另外,芮城县永乐宫大殿上高187厘米的琉璃螭吻,釉色斑斓,保存良好 , 做工精细,有很好的欣赏价值 。