治疗网瘾20年,她说父母无须迎合完美人设,但一定要拥有“反套路”的智慧( 三 )

真正的适应性 , 并不是指对电子科技产品的熟练掌握 , 而是指孩子内在的把握力 , 对电子环境的判断力 。 这种能力 , 从儿童时期就要慢慢培养 , 并不是说“网络原住民”就天然具有了的 。

电子“疑难杂症”的根源究竟是什么?说白了 , 就是人类的进化赶不上生存环境的变化 , 是与环境不兼容、不适应的外在表现——孩子既对电子环境不适 , 又对现实环境不适 , 结果就是“无处可逃” , 产生各种身心问题 。

防止沉迷:培养孩子的“主体意识”

在哲学史上 , 一直存在着技术是“解药”还是“毒药”这样的争论 。 银子老师表示 , 如果从心理学的维度来看 , 关键在于个体的自我价值有没有体现

——很多疾病或问题 , 都源于个体自我价值感的失落 。 唯有当我们对于外物、对环境有足够的控制的时候 , 自我价值感才会凸显出来 。

就像坐在汽车里的时候 , 我们存在的状态有点像身体“瘫痪” , 肌肉处于不使用的状态——这个时候 , 我们身体本身的价值 , 以及我们对躯体的控制 , 实际上没有表现出来 , “是汽车这个‘铁盒子’将我们运到指定位置 , 而只有在我们力所能及地使用自己的身体的时候 , 主体性才会有所增强 。 ”

一个健康的人 , 很多时候意识不到自己身体的价值 , 但如果我们观察到瘫痪的病人 , 我们对身体价值的感受和控制就会很明显 。

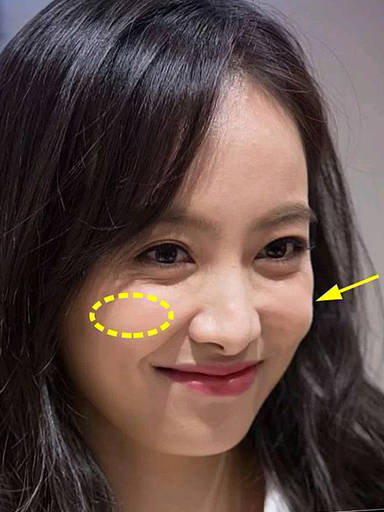

孩子在使用电子屏幕时 , 情况也是一样 , “我见过一些孩子 , 从早到晚盯着屏幕 , 身体一动不动 , 饭也要家长递过来 。 这个时候 , 他的肌肉、血液循环包括整个身体 , 实际上是闲置不用的 , 身体的价值没有得到应用 , 甚至连视网膜和情绪调动 , 都是被动地跟着屏幕的内容走……”

当网络的使用让孩子失去了身体的存在价值、时间和空间的存在感 , 失去了对自己的控制 , 显然就是一种负面的电子使用 , 技术也就变成了“毒药” 。 这也是为什么很多成瘾的孩子会说:“一进入游戏 , 世界就是我的;一离开游戏 , 世界就是别人的 。 ”

虚拟与现实的界限消失 , 是科技发展的伟大胜利 , 却是人的主体性的节节败退 。 要做电子产品的主人 , 不管是大人还是孩子 , 首先都要拥有主体性意识 。

正面的电子使用 , 一定是一种建设性利用 , 一种对生活的有益拓展;是开辟另一个世界 , 而不是把原有的时空“消灭”掉 。

银子老师提议 , 不如做个小实验:刷短视频时 , 可以设置一个间隔15分钟的闹铃 , 你会惊奇地发现 , 时间竟然可以流逝得如此之快——而当我们有了这样的讶异 , 潜意识中至少会形成一种警惕感和自觉意识 , 这便是初步的主体意识 。

用“反套路”进行有效的电子教养

既然电子“疑难杂症”的根源是孩子对环境的不适应 , 银子老师建议 , 家长可以采用“反套路” , 利用自然与现实的力量来进行电子教养 。

1.用自然来唤醒孩子

银子老师说 , 孩子来到这个世界上时 , 并不是一张白纸 。 每个孩子自诞生 , 便携带了“自然系统的智慧和逻辑” , 很多知觉信息 , 都是从内部唤醒并获得 , 早期教育的核心 , 其实是“唤醒” 。

“儿童在生长发育的最初5年中 , 大脑发育得最快 , 在这个过程中 , 身体是婴幼儿学习和思考的媒介 。 在这个阶段 , 孩子的可塑性最强 , 如果错过发育的敏感阶段 , 带来的影响可能是不可逆的 。 ”

因而银子老师强烈建议:在学龄前阶段 , 尽量让孩子和电子产品保持距离 。

电子教养的纲领其实特别简单:尽可能地靠近大自然 , 并以自然的方式来与孩子尽可能多地互动 , 不能图省事而把孩子扔给电子屏幕 。

经验总结扩展阅读

- 生辰八字算命,2020年正月十二立春后一天不宜理发吗,2020立春哪一天?

- 星座,2020年农历正月十二接财神吗,2月5日立春后一天财神爷吉位

- 在线精准算命,2020年农历正月十二日子怎么样,正月十二有哪些习俗?

- 算命婚姻,2020年正月十二立春后一天出生男孩好吗,今天日子是吉日吗?

- 专业八字测试,2020年正月初八忌破土修坟吗,正月初八有哪些禁忌事项?

- 星座运势,2020年立春后一天正月十二可以领证吗,立春为何要躲春?

- 真人算命大师在线算命,2020年正月十二立春后一天搬家好吗,2月5日时辰吉凶查询!

- 免费算命婚姻,2020年正月初七安床好不好,正月初七有哪些禁忌?

- 算卦,2020年立春后一天正月十二忌开业吗,2020年什么时候春天?

- 免费个性化算,2020年正月初七出生女孩克父母吗,正月初七卦象是上上卦吗?