20世纪60年代,美国心理学家马丁·塞利格曼经过动物实验,提出了习得性无助的理论模型:

动物在先前的经历中,习得了“自己的行为无法改变结果”的感觉,因此,当它们终于置身于可自主的新环境中时,也已经放弃尝试 。

当时,他用了一只在笼子里被反复电击的狗做实验 。多次实验后,只要电击的信号音一响,即便实验者在电击前已经把笼门打开,狗也不会逃走 。

而暴力中的受害者就是习得性无助的“高发人群” 。

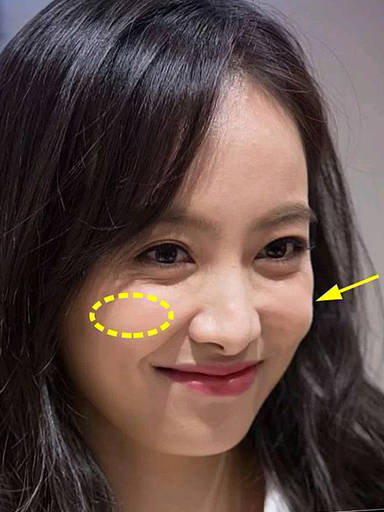

文章插图

对于受害者来说,当他们在“反抗”这件事情上曾付出多次努力,并反复失败之后,便会开始接受“尝试是无望的”这样的暗示 。

这种暗示甚至会影响他们的工作与社交 。他们将再也不敢去进行新的尝试,对于他们来说,每一天都是令人绝望的,因为他们坚信自己努力一定会失败 。

当被家暴者陷入这种模式时,是非常恐怖的 。因为,这意味着,就算他们被解救出来,他们也不会相信自己能够重新过上好的生活,因为他们在黑夜里待了太久了 。

第三种心理因素——被家暴者往往对施暴者还抱有幻想 。这个因素更为复杂,也更为畸形 。

【女教师遭家暴跳楼身亡:被逼到什么地步,才会以死解脱?】因为被家暴者通常会抱有天真的想法——“他们只是不小心动手了”、“他们只是一时失控了”,他们往往对施暴者还怀有爱情,甚至会在施暴者施暴后跟他们道歉的时候,很快就能原谅他们 。

但他们忘了——家暴只有0次和无数次 。

当控制行为已经成为一种习惯以后,它就像一种看不到的毒瘾,会深深渗入进施暴者的骨子里 。

至死,他们都不会改变施暴的这种恶习,因为他们已经习惯了靠暴力让妻子臣服自己 。

那么,何某不离婚的原因,极大可能是因为心理因素的第三种因素——可能她还爱着她的丈夫 。

毕竟,他们才结婚一年半,而且她是带着满满的爱嫁给他的 。

她甚至说,会为了这个男人甘愿付出,默默陪伴,选择去包容去原谅去理解 。

然而,她是真的不会想到,这个男人给予她的不是爱,而是打着“爱情”旗号下的暴力 。

退一万步说,

就算他没有家暴,但互殴是铁一般的事实 。因为,互殴的画面是被录像拍下来的 。

那么,在他殴打自己妻子的时候,有没有想过,这是那个力排众议一心想要嫁给,一心爱着她的妻子呢?

他有没有想过,男人力气很大,失控的时候很容易就打伤女性;

他有没有想过,当她对妻子举起拳头的时候,他就已然是个家暴者了?

我想,陈某不会这么想的 。

不然,他也不会有功夫说那么一堆辩白的话了——妻子已经死了,伤心都来不及,还有心情写8000字的辩白长文吗?

真是可笑 。

文章插图

最后,很想让何老师的家属们看到,如果想追诉这个案件,他们需要调查些什么?

以下这段话来源于知乎用户@法度君,真的希望对受害人家属有所帮助:

案发时最重要的一点,女教师自杀之时丈夫是否在场?

夫妻之间有相互救助的义务,如果本案中的丈夫明明看到妻子爬上栏杆准备自杀,却没有阻拦,也就是丈夫没有履行自己的救助义务,其行为应当构成故意杀人罪的不作为犯 。

实践中,也有对本案丈夫的行为判处过失致人死亡罪的,但过失犯罪的主观故意只有疏忽大意和过于自信两种,本案中的丈夫是没注意妻子跳楼,还是看到妻子爬栏杆轻信妻子不能跳?无论是哪一种,从理论上都无法解释,只不过这种行为构成故意杀人罪可能是老百姓听上去所不能理解的,司法机关的裁判结果很可能是在考虑社会效果 。

经验总结扩展阅读

- 离婚|女人月子没坐完就去办离婚,嫁得对不对,生娃后就暴露得一清二楚

- 南非_社会|8名MV模特被侵犯激怒当地人,南非外来矿工遭剥衣暴打,住处也给烧了

- 注定能一夜暴富的有钱人八字如何看

- 暴雨是不是下一会就停了

- 网络暴力,何时可休矣!

- 注定能暴富的人八字有何特征

- 俄罗斯_社会|俄罗斯新娘在婚礼上殒命,被小3岁的新郎暴打,来宾目睹却无人敢管

- 男人打女人算不算家暴

- 婚姻|心理学:不愿与婚姻伴侣沟通,实际上也是一种“冷暴力”

- 2022五一北京会有沙尘暴吗