|有知识的人不一定有见识,更不一定有良知( 二 )

他要等到自己心悦诚服 , 才愿相信一个作家的话;如果一个作家能使他信服 , 那个作家便是对的 , 可是 , 如果那个作家不能使他信服 , 那么 , 他自己是对的 , 而那个作家是错的 。 这就是知识上的鉴赏力 。

这种智能上的胆量或独立判断 , 无疑地需要相当孩子气的、天真的自信力 , 可是这个自我便是一个人唯一可以依附的东西 , 一个研究者一旦放弃个人判断的权利 , 便只好接受人生的一切胡说了 。

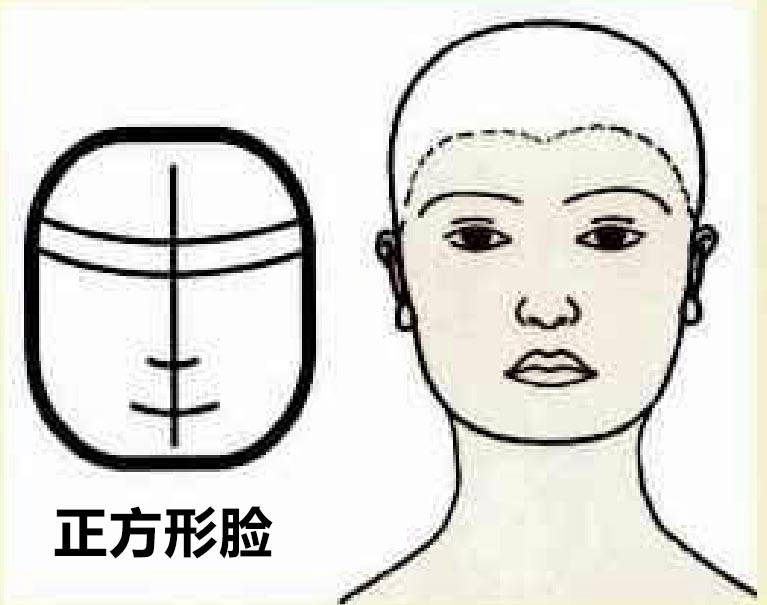

本文图片

二、“文凭”和“分数”代替不了“判断力”或“鉴赏力”

孔子似乎觉得学而不思比思而不学更危险 , 他说:“学而不思则罔 , 思而不学则殆 。 ”他在当时一定看见过许多学而不思的学生 , 所以才提出这个警告;这个警告 , 正是现代学校里极为需要的 。

大家都知道现代教育和现代学校制度大抵是鼓励学生求学问 , 而忽略鉴别力 , 同时认为:把学识填满脑中 , 就是终极目的 , 好象大量学问 , 便能够造成一个有教育的人似的 。

可是学校为什么不鼓励思想呢?教育制度为什么把追求学问的快乐 , 歪曲成堆塞学识的机械式、有量度、千篇一律的、被动的工作呢?我们为什么比较注重学问 , 而不注重思想呢?

我们怎么可以因为一个大学毕业生念完了若干规定的心理学、中古史、逻辑和“宗教”学分 , 而便称他做受过教育的人呢?学校为什么要有分数和文凭呢?分数和文凭在学生们心中为什么会代替了教育的真目的呢?

理由是很简单的 。 我们之所以有这个制度 , 就是因为我们是在教育大批人 , 像工厂里大量生产一样 , 而工厂里的一切 , 必须依一种死板、机械的制度而运行 。

学校为保护其名誉 , 使其出品标准化起见 , 必须以文凭为证明 。 于是 , 有文凭便有分等级必要 , 有分等级必要 , 便有学校分数;为要给分数起见 , 学校必须有背诵、大考和小考 。 这造成一种完全合理的前因后果 , 无法可以避免 。

【|有知识的人不一定有见识,更不一定有良知】可是学校有了机械化的大考和小考 , 其后果是比我们想象的更有害的 。 因为这么一来 , 学校里所注重的是“事实”的记忆 , 而不是“鉴赏力”或“判断力”的发展了 。 我自己也曾做过教师 , 我知道出一些关于历史日期的问题 , 是比出一些含糊问题更容易的 。 同时 , 批定分数也比较容易 。

这个制度实行后 , 我们便会碰到一种危险 , 就是我们会忘掉我们已背弃了教育的真理想 , 或即将背弃教育的真理想;所谓教育的真理想 , 我已经说过 , 就是发展知识上的鉴赏力 。

孔子说:“记问之学 , 不足为人师 。 ”这句话记起来还是很有用 。 世间没有所谓必修科目 , 也没什么人人必读之书 , 甚至莎士比亚著作也不是必读之书 。

学校制度中似乎有个愚蠢观念 , 以为我们可以制定一些最低限度的历史知识或地理知识 , 要做一个受过教育的人 , 便非念这些东西不可 。

我们必须放弃“知识可以衡量”的观念 。 庄子说得好:“吾生也有涯 , 而知也无涯!”知识的追求 , 终究是和探索一个新大陆一样 , 或如佛朗士所说“灵魂的冒险”一样 。

如果一个虚怀若谷、好问、好奇、冒险的心智 , 始终保持着探索精神 , 那么知识的追求就会成为欢乐的事 , 而不会变成痛苦的工作 。

我们必须放弃那种有量度、千篇一律、被动的填塞见闻的方法 , 而实现这种积极、生长的、个人的欢乐的理想 , 文凭和分数制度一旦取消或不被人们重视 , 知识的追求便可成为积极活动 , 因为学生至少需要问自己为什么要读书 。

经验总结扩展阅读

- 人性潜规则:你的价值,决定着你在别人心里的位置

- 梦里的人,不会因为梦的荒诞,从而察觉是梦

- 人生的意义,就是接纳生活的所有,在生活中改变自己

- 厉害的人,都在培养自己这几种能力,希望你也有

- 女人,永远不要羡慕别人的生活

- 离婚|女人离婚后生活怎么办?这个女人讲了真心话

- 中国最有名的3座名山,你都去打卡了吗?有生之年建议都去一趟

- 付出过才知道,这三种人,不值得放在心上

- 这本去年感动到我的治愈绘本姊妹篇,讲我们都离不开的亲密关系

- 马斯克给年轻人的忠告:这3个,孩子越早知道越好